『戦後80年と道徳・家族・国家』と言うタイトルで、武蔵野大学教授の貝塚茂樹先生のお話を聞く機会がありました。今回はこのお話。

この貝塚先生、墨塗り教科書で学んだ昭和9年生まれのお父上に育てられたそうです。そのお父上の口癖が、「正義は突然転倒する」、「国家は嘘をつく」、「教師は日和見である」などでした。社会全体が価値観の強制的変化に大きな衝撃を受けた時代だったのでしょう。その影響で、戦後日本とは何なのか?を探るため、教育研究の道に進まれたとのことでした。公演の趣旨はイデオロギーの話ではなく、戦後教育のお話です。学校教育の研究をされる中、結論として“コミュニティー”の中で育つことの重要性を発見されたようです。

日本人は豊かにはなったのに、国家別幸福度ランキングでは低い位置。それはなぜか?貝塚先生の研究では、“幸福度の高い人は利他的で他者と繋がっていく傾向にある”のだそう。にもかかわらず、戦後日本は豊になったものの貧富の格差が広がり、年々コミュニティーが崩壊していく一方です。だから他者との繋がりの希薄さ=幸福度の低さとなっているのだそうです。

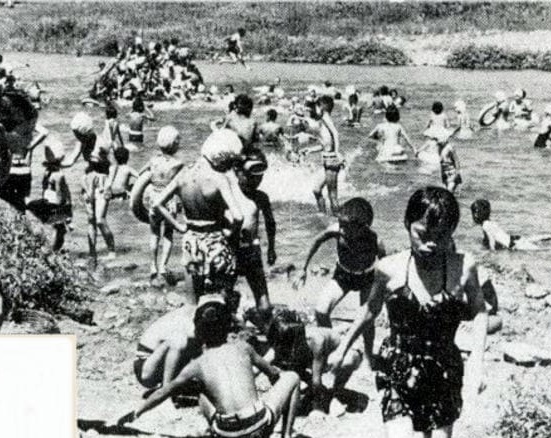

私が子供の頃は、村の子供たちと毎日遊びました。夏休みは村を流れる河川で泳ぎを覚え、魚をとったり、食事を共にしたり、一緒にお風呂を沸かして入る。もちろんスイッチポンの湯沸かし器ではありません。薪をくべながら沸かす風呂釜です。でも私の家は風呂があるだけマシだった。田舎だったものですから、周りの友人宅はS40年代でもまだまだ長屋暮らしが普通。ですからお風呂は基本ありません。みんなお風呂屋さんに行ってましたね。だからよくウチに風呂をもらいにくる。それも賑やかで楽しかった。

葬式が出たらお寺さんで。もちろん今のような葬儀屋さんもありませんでしたから、ご近所付き合いで助け合って葬儀を執り行ってたのでしょう。初夏の田んぼの水路の掃除の時は、一旦水をとめるので魚が取りやすくなるのが楽しみで、村中あげての大騒ぎ。夏の夜の公民館での映画上映会も懐かしい。映画のタイトルは『座頭市』や『兵隊ヤクザ』など、内容自体は大人向けだったので面白くもなかったのですが、夜遅くまでみんなで遊べることにやたらと興奮しました。6月は蛍狩り、7月は毎週土曜が土曜夜店、冬になったら拍子木を持って見回りをして火の用心を村の皆に呼びかけることを言い訳に、夜子供達だけで歩き回るのを楽しんだものです。村のキャンプ活動や球技大会、剣道の練習、運動会のお弁当の時間はご近所みんなで、また、お祭り、盆正月と、やたらご近所付き合いで出会う機会が多かったように思います。

もちろん、学校への登下校での上級生と下級生の関係や、村ごとの連帯感、部活動においての人間関係。それら全てに“つながり”があり、他者と繋がるために自分がどう生きるかを学び、利他的な自分をつくっていく。私が子供の頃に体験した、家族や地域、学校や部活や習い事での体験。そうして出来上がるのが日本的な社会だったとのこと。

ここには自然に滅私奉公を学ぶ地盤があった。今の教育はその逆で滅公奉私しか学べない。つまり限りなく“個”に近づいている。その中で生まれてくるのはイジメや不登校、引きこもりなど。

コミュニティの少なさは、脇役の経験が著しく減少します。

ゲームやドラマなどで主役目線でしか物語を味わったことのない人たちは、現実には滅多にない主役の経験を日常的に積んではいますが、脇役には慣れていません。言い方を変えると、『みんなのために』よりも『私のために』が優先できる社会ということです。

だから現代では、戸建て住宅よりもマンションが増えて地域のつながりが薄くなり、離婚率が増え、不登校がやたらに多くなっています。貝塚さんは、個の利害の前に社会の利害を考えて動ける“学力の高い人たち”が育ちにくい。と嘆いておられました。

戦後映画のヒット作『ゴジラ』。何度も作られたこのシリーズ。毎度毎度、品川の海から上陸し、桜田門で警視庁を破壊し、国会議事堂を踏み潰し、銀座を破壊しながら海へと帰っていくのですが、なぜか皇居には手を出さない。それはなぜなのか?という議論がある論壇でなされたとか。

その議論の中で面白いのが、『ゴジラは太平洋で戦死した日本兵の魂のメタファである。』と言う説。そう考えると、かつての守るべき故国日本に帰ってはきたが、戦死した彼らを見て見ぬふりする今の日本人たちとその街を襲うのだが、死してなお、皇居だけには手を出せない。

自分そして家族だけでなく、地域社会全体の中で生まれ育ち、人間関係を学び、大人になって次の日本のために働く責任を負う。戦前生まれはそれが当たり前だった。貧しいけども、社会を作りそこで生きる学力が高かった。だから滅私奉公の末に戦死して、死してなおゴジラとなって故国に帰ったものの、そこにはもう守るべき街が存在しなかった。と言うことでしょうか。ゴジラ=亡くなられた日本兵の魂のメタファ説。そう考えると、日本人らしい説だなぁと思うのです。

そしてこの講演会、締めはこんなお話でした。

戦後、愛国心と聞くとイコール軍国主義と捉えられ、正々堂々とこの意味を教えることができなかった。愛国心とはそもそも“もっとこの国を良くしようとする思いと行動”であり、これを教えることのみが良い社会を作り得る方法。学校教育でこれが出来ないならば、企業が最後の砦となり、教育をしていくほかない。と締め括られました。

・・・ええええええ?マジですか⁉︎わたしら経営者に丸投げするんすか?と肩の荷の重さを感じる講演会でした。