設計の中村です。

リフォーム事業も行っている中で、他社様で建てられ、住んでまだ10年も満たないお客様でも、リフォームしたいといった依頼も受けることがあります。その際、実際にお家を見させていただく中で、なんでこんな間取りになっているのかと、つらい気持ちになります。一生に一度しかない一番高い買い物をされるにあたり、絶対に失敗してほしくないという思いから、今回の『間取り』ついてかかせていただきます。まだまだ、私自身若輩者ですが、これまで200棟あまりの設計させていただいた中や、会社が積み上げてきた実績、建築界の諸先輩方が蓄積してきた方法論を元に、私たちが考える良い間取りとは、どういったものなのか?をお伝えすることで、これからの家づくりの参考になればと考えています。

目次

_________________

1.「良い間取り」とは?

2. 「良い土地」とは?

3. 「良い間取り」のつくり方

4. まとめ

_________________

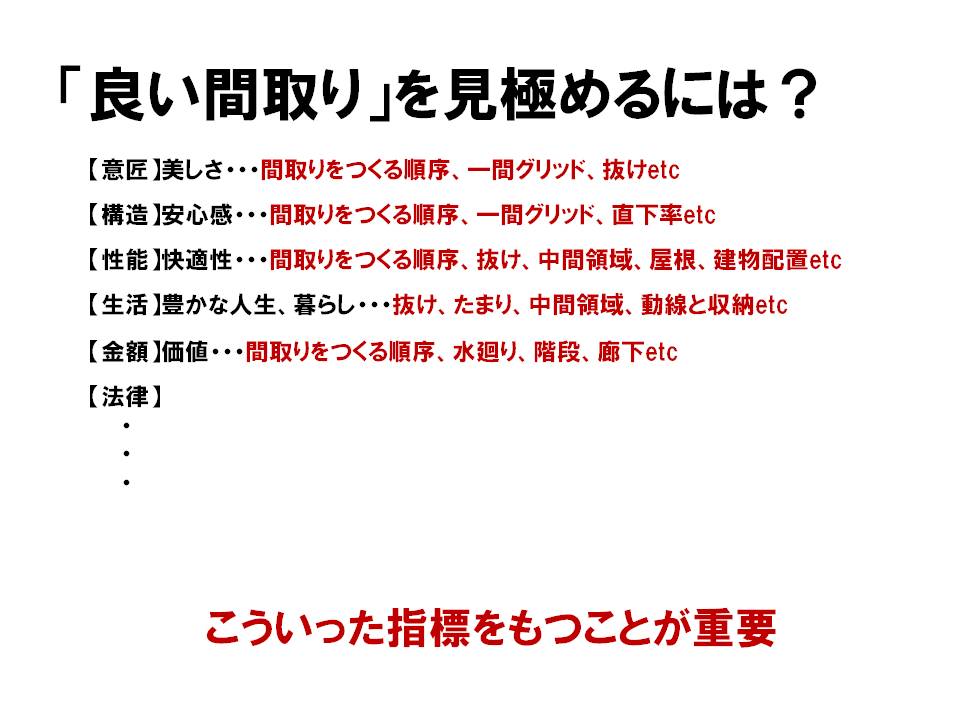

1.「良い間取り」とは?

良い間取りとは、どのようなものでしょうか?

使いやすい?動線がいい?とか。。。

色々皆様も思い浮かべるでしょう。

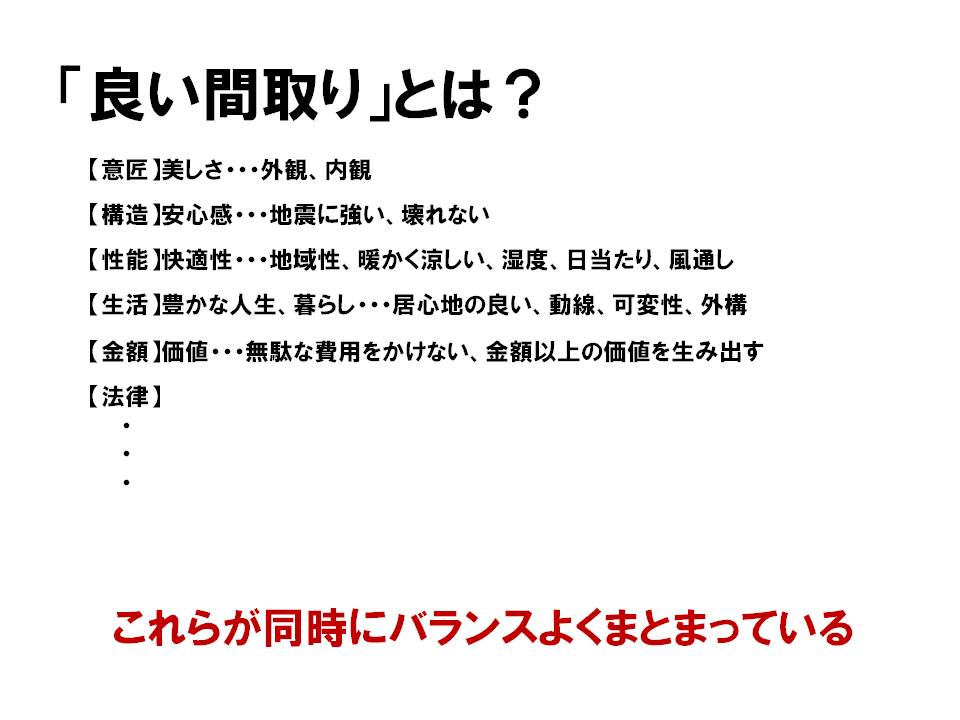

私の思う良い間取りとは、

【意匠】美しさ・・・外観、内観

【構造】安心感・・・地震に強い、壊れない

【性能】快適性・・・地域性、暖かく涼しい、湿度、日当たり、風通し

【生活】豊かな人生、暮らし・・・居心地の良い、動線、可変性、外構

【金額】価値・・・無駄な費用をかけない、金額以上の価値を生み出す

【法律】

・・・

このような全ての項目において、同時にバランス良くまとまっているものが良い間取りだと思います。どれか1つが突出して良かったり、どれかが欠けているのも当然良い間取りとはいえません。こういったバランスが崩れている場合に、そこが不満になり、築10年もたたない間にリフォームしたいと感じたりしてしまうのです。

2. 「良い土地」とは?

間取りを考える上で、どんな土地であるかどうかが重要です。また土地の良し悪しを安易に決めてしまうと失敗しやすいです。

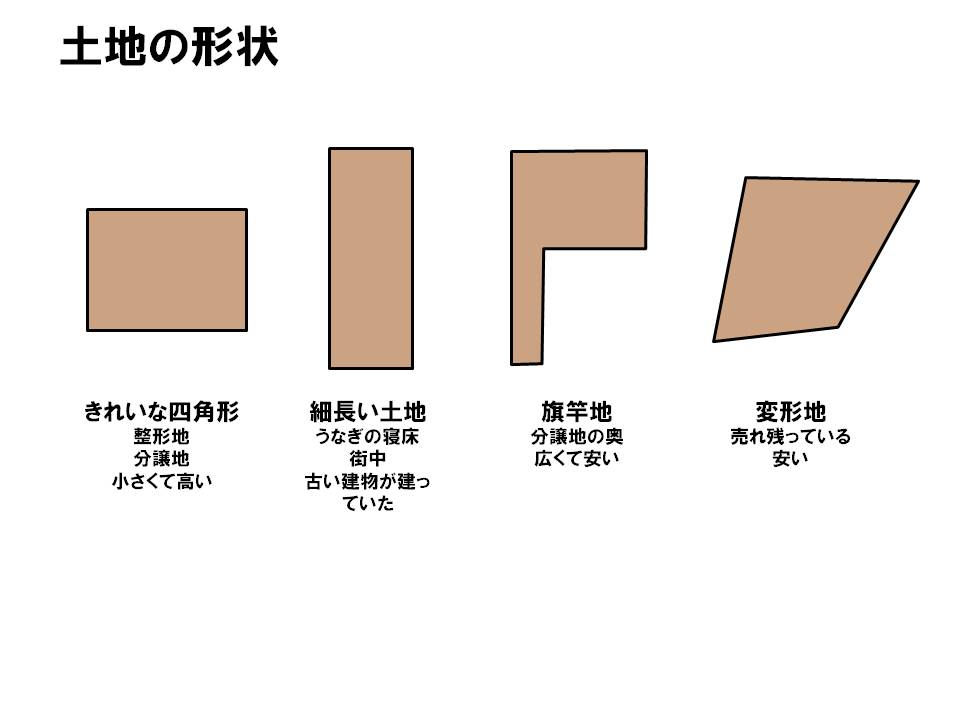

土地の形状を大きく分けると、上の画像のような4パターンに分けられます。では、どの形状の土地がいいのでしょうか?土地の形状でいくと、実は差はほとんどないです。

料理と同じで、調理の仕方=土地の活かし方次第で、美味しい料理=魅力的な家ができるためです。

また土地の活かし方を考える上では、周辺環境の読み取りが重要です。

周辺環境の特徴としましては

・市街地・・・建物が密集している。

・新しい造成地・・・整形地が多い。

・里山や山裾・・・昔ながらの住まいが経っている。

・田園地・・・建物はぽつぽつ、周りが開けている。

などに分けられます。

それぞれ様々な特徴がありますが、その中でも土地によって千差万別です。

敷地を調査する際は、様々な観点で調査をします。もちろんよくある法規的なこと、ライフラインのこと、道路や水路などの状況、寸法も重要ですが、どんな家が出来るか想像しながら見ることも重要です。

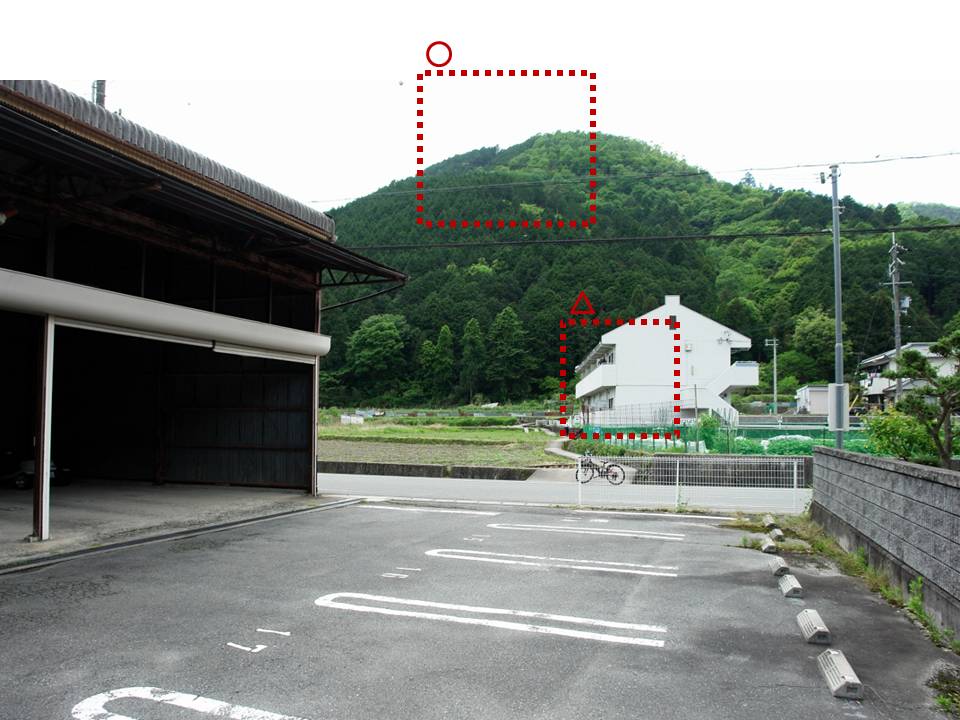

例えば、この写真。このコーナー部分が将来的にも家も立ちそうにないし、2階の窓からは、川や桜の木が見えるので、窓を設けたら、気持ち良さそうだなぁとか

山の稜線の方に視線が抜けるようにつくるといいし、逆にアパートの方に視線が抜けるようなつくりは避けた方がいいかなぁなどを見たりします。

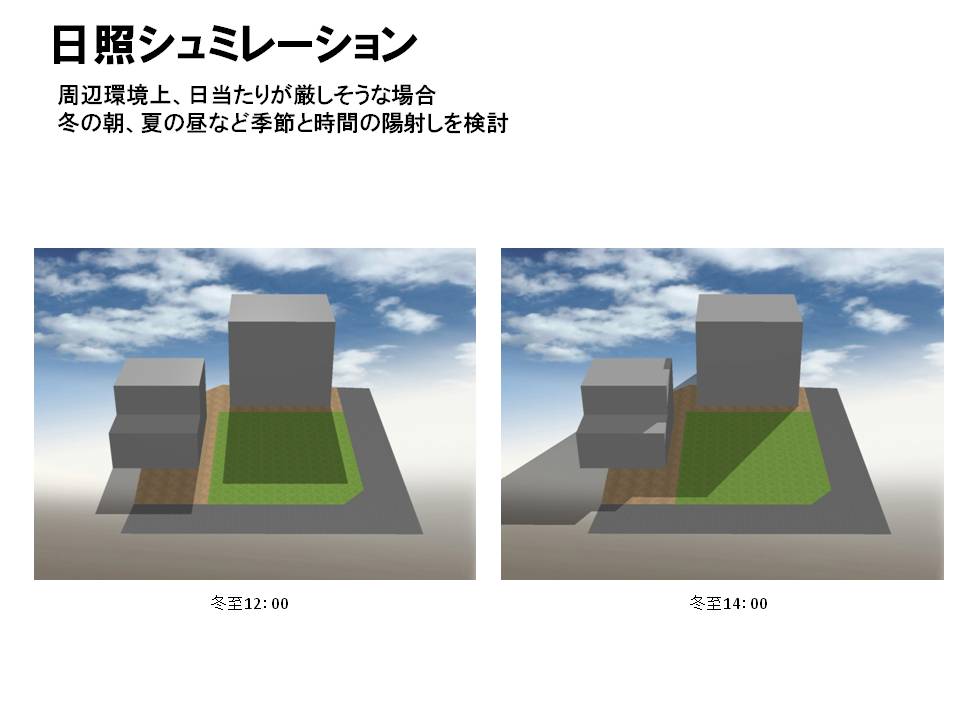

また土地によっては、日当たりなど厳しい条件の所もあるので、日照シミュレーションを行うことも重要です。つまり、土地を選ぶ際は、設計者を決めてから土地を選ぶ方が、こういった検証をした上で、土地のご提案もできるので、おススメです。

3. 「良い間取り」のつくり方

では、この周辺環境や土地の特性を読み込んだ上で、どうすれば良い間取りをつくっていけるのでしょうか?ここでは、実際の敷地を元に紹介していきたいと思います。

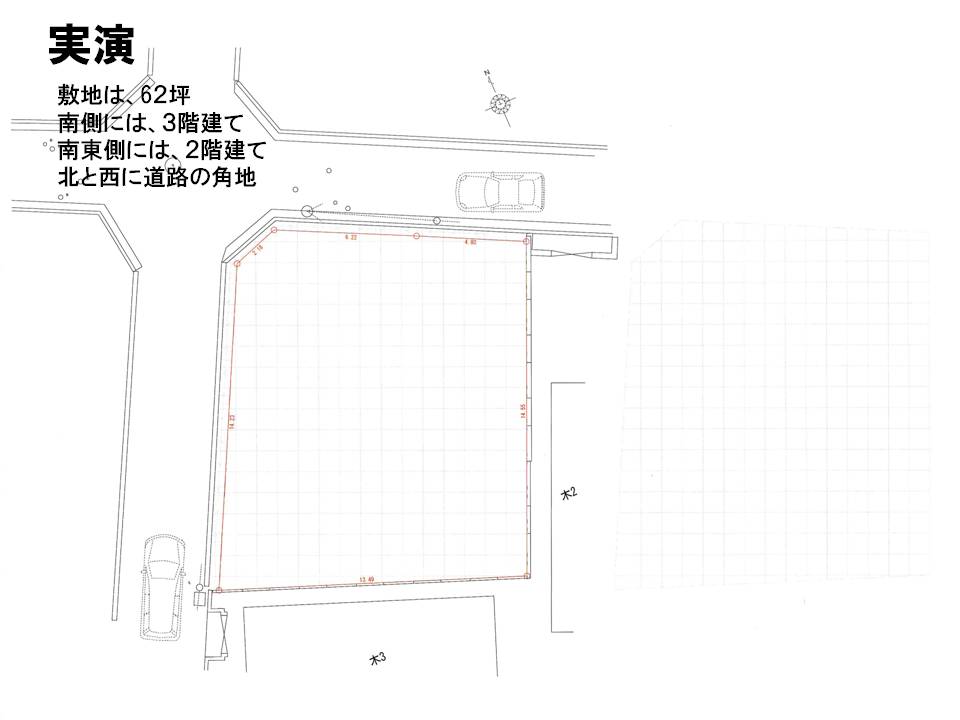

敷地は、62坪。南側には3階建ての家。南東側には、2階建て。北と西側に道路のある敷地です。

周辺環境は、南側に3階建てや2階建てがありますが、北側は開放感のある敷地です。

日当たりなどが気になりますが、結論としてこのような日当たりのいい家が出来上がります。

どうすればいいのか?

大事なのは、設計の順序なのです。

ここで質問です。

上の画像にある

1階間取、2階間取、屋根の形、建物配置、庭、車(駐車場)

どこから考えるのがいいでしょうか?

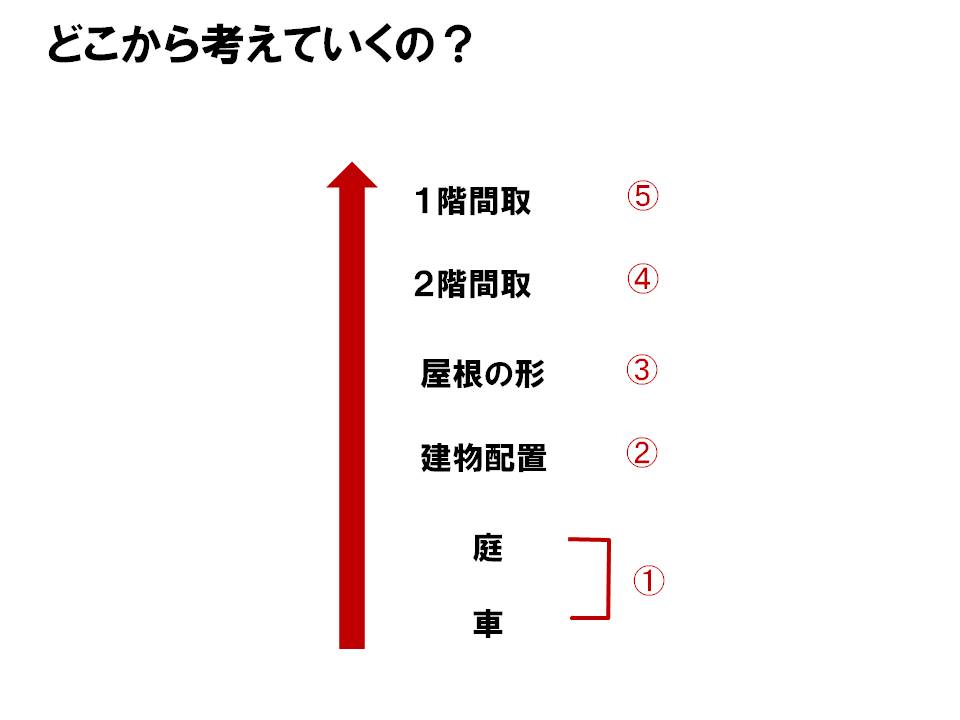

正解は、車と庭から考え、建物配置、2階間取、1階間取の順序で考えます。1階間取から考え、最後に庭や車なのでは?と思った方も多いのではないでしょうか。実はその逆なのです。

ここから1つずつ解説していきたいと思います。

まずは、車と庭から考えます。

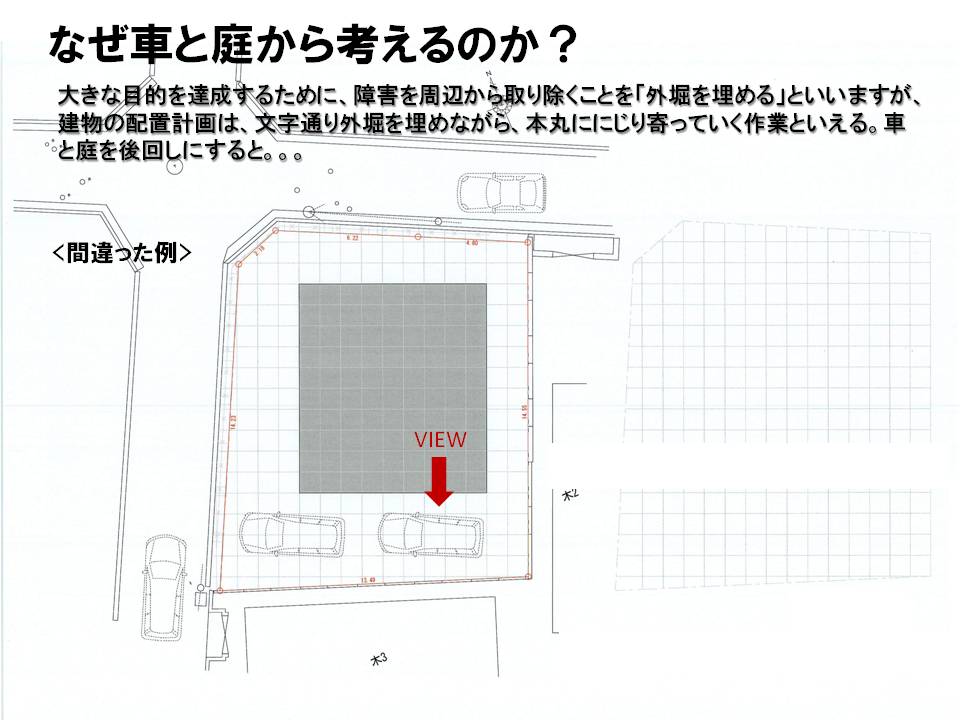

なぜかというと、建物から考え、最後に車や庭を考えるとどうなるでしょうか?上の画像は、その間違った事例なのですが、せっかく希望の間取りが出来たとしても、あれもこれもと希望の部屋をつくっていった結果、庭や車のスペースが小さくなり、車も縦列駐車、南側の3階建てにより、日当たりが悪い。また車が好きな方は別ですが、南側に向かって、大きな窓を設けたとしても、車の出し入れによる排気ガスが入ってくるため、窓は閉めっぱなし、カーテンなども閉めっぱなしにしていしまう可能性もあります。それではせっかく家を建てるのに、不満だらけの家になってしまいます。

なので、車と庭を考え、残った所に建物を考えていくのです。ここでは、日照シミュレーションを行った結果、また交差点付近の駐車は危険なため、避けたいことから、1階にも冬の日が入る上の画像の赤い線より北側(上側)に建物を持ってきて、赤い線より南側(下側)に庭と車を配置していきます。

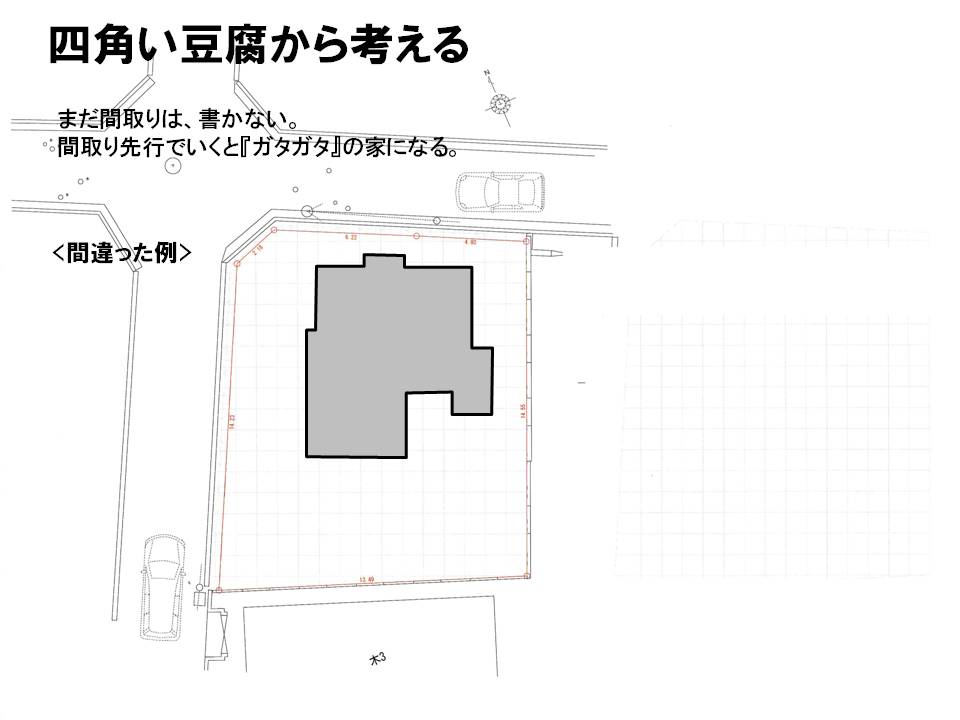

車と庭が決まれば、次は間取り!ということにはなりません。この時点から間取りを書くと、あれも欲しいけど、こことここを入れ替えてなど、間取りのパズルゲームが始まってしまいます。そうするとどうなるか?上の画像のように、ガタガタの形の家になってしまいます。間取り先行型の設計をした場合によく見るパターンです。ガタガタになると何がいけないのか?建物がガタガタ折れ曲がるたびに、役物と呼ばれる部材が必要になり、無駄な費用がかかります。また屋根もどんな形になるか想像してみてください。屋根自体もガタガタになり、役物の他、折れ曲がる部分も増えるため、雨漏りのリスクも高まります。

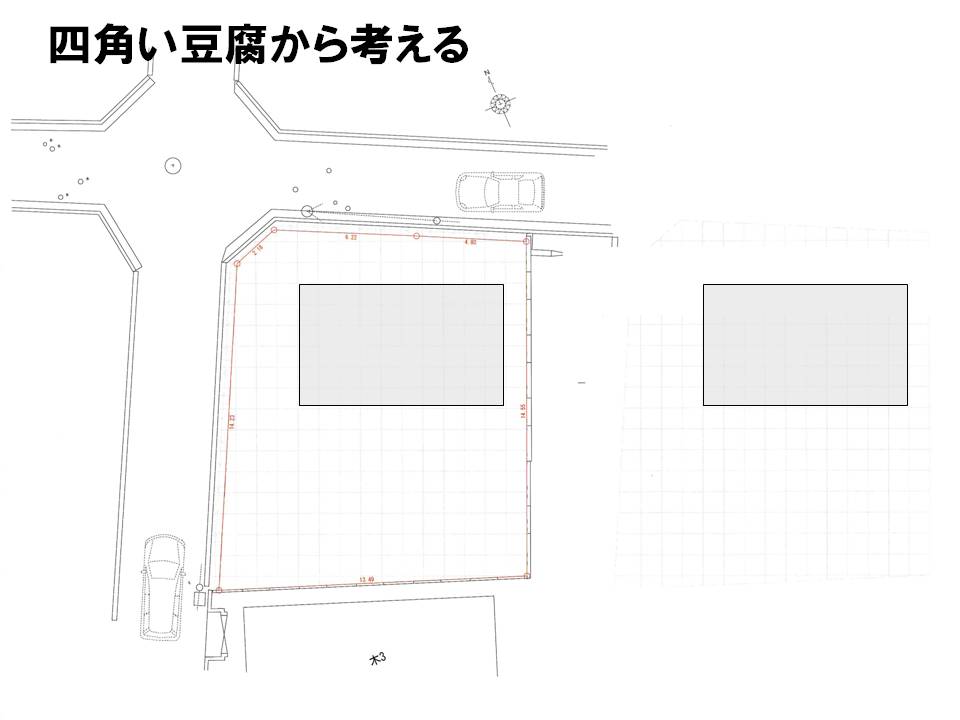

なので、四角い豆腐のように考えます。中々平屋では納まらないため、2階建てで、四角い豆腐が2つ重なっているボリュームとして考えます。そうすることで、綺麗な整形の骨格をつくることができ、この中で、出来ることを考えていくため、ガタガタにならないのです。また東西に長いボリュームにすることで、この姫路市はじめとした播磨地域では、真冬を除く年間のほとんどが南北方向の風の向きのため、どの部屋も風が抜けやすい家になります。

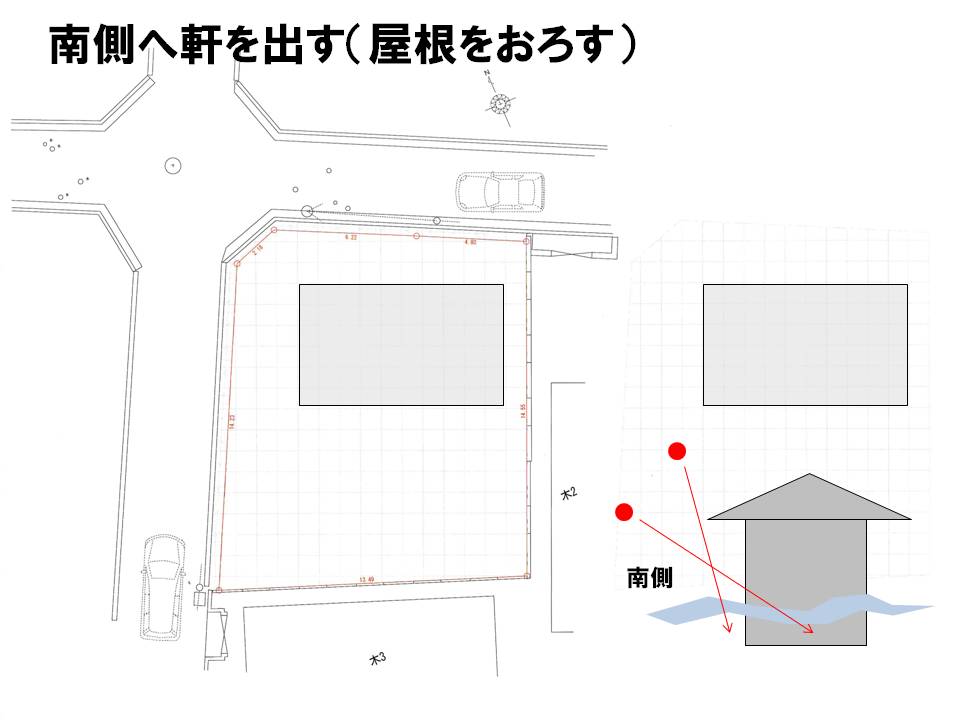

まだ間取りは書きません。もう少し我慢です。四角いボリュームを考えた後は、屋根の形を考えます。屋根は、簡単です。単純に南側に向かって屋根を素直におろします。そうすることで、夏は涼しく、冬暖かい家をつくることができます。パッシブデザインという言葉がありますが、その第一歩的なものになります。

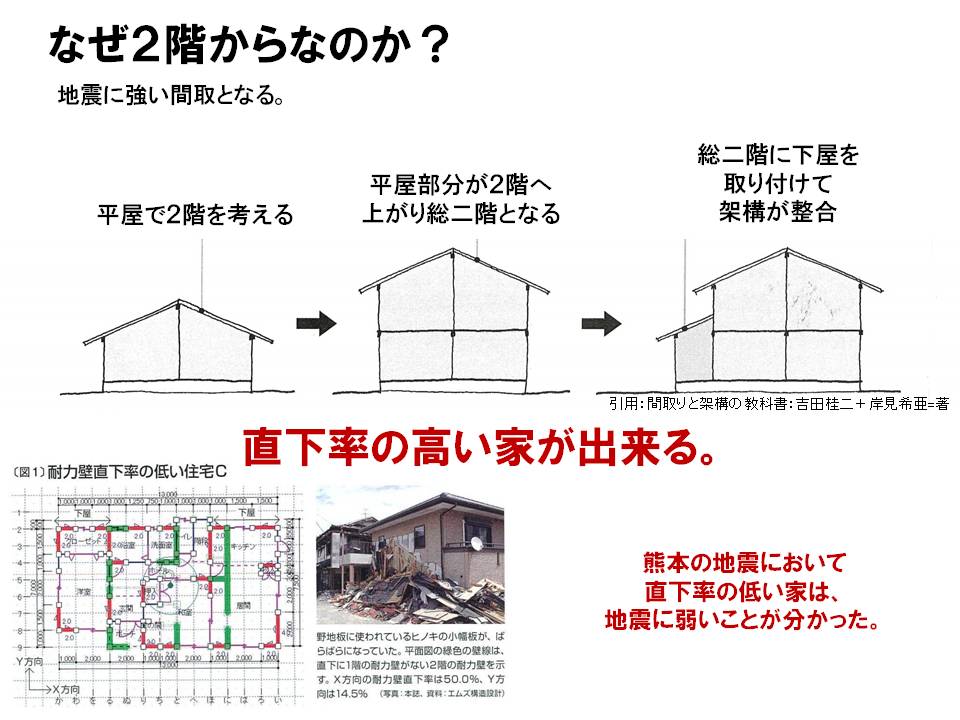

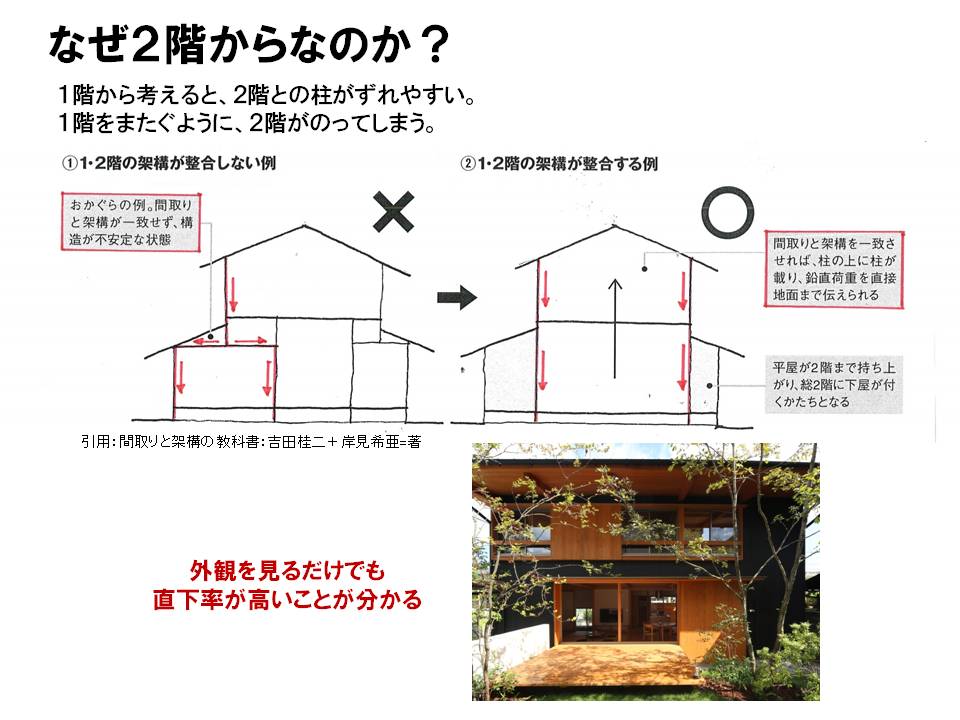

直下率という言葉を聞かれたことはあるでしょうか?直下率とは、柱や耐力壁などが1階と2階で同じ位置にどの程度の割合で配置されているかを示すものです。熊本の震災で、耐震等級が高くても、この直下率が低い建物が壊れてしまったということで、この直下率の重要性がうたわれています。

設計の順序として、2階の間取りから考えて、その下に柱を建て、1階の間取りを考えると、必然と直下率の高い建物ができます。

後はこの構造の中に、うまく間取りを納めていくのが腕の見せ所になります。この構造の中に納めること=ここからはみ出さないように納めるといったやらないことを決めることで、より一層設計の腕は磨かれていきます。

4. まとめ

ここでは紹介しきれなかった項目も書いていますが、この間取りをつくる順序で、ほぼほぼ良い間取りが出来るのです。そして、こういった指標をしっかりもって家を考えることが何より重要になります。

注文住宅をお届けする工務店「ヤマヒロ」

企画設計課 中村将之

____________________

姫路市・加古川市・たつの市を中心に

兵庫県播磨地域で注文住宅を建てたい方

新築・リノベ・リフォームをご検討の方必見!

____________________

!!!2025年1月OPEN!!!

\趣味室や大開口など見どころ満載/

!!!2棟同時見学!!!

\ヤマヒロ式提案住宅を体感・体験/

!!!無料進呈!!!

\カタログや資料を取り寄せてみる/